木材加工の山長商店の見学

清泉女子大学 川口ほの花

アートイベントのインターンとは?と興味を持ち紀の国トレイナートのインターンに参加しました。インターンの中で、イベントの事務や街づくりに携わっている商工会議所の方や、紀州材を産直している山長商店さん、トレイナートで作品を制作しているアーティストの方々などたくさんの方とお話したり、作業の現場を見学したりさていただく機会がありました。

木材加工の山長商店の見学

アーティスト荒井さんから作品「nest」について聞く。

お話の中で、自分のやりたいことを形にしながら地域の活性化のために動いている方や地域に愛着を持っている方など、みなさん様々な和歌山に対する思い入れがあることがわかりました。和歌山出身ではないアーティストの方もトレイナートを通して地域の人と繋がりを増やしていて、私たちも作業中に地域の方に声をかけてもらうなどトレイナートがとても地域と密着したイベントだと実感しました。

地域のアートイベントでのインターンは、アートイベントの運営や実行を間近で見るだけでなく、イベントに関係する地域の役所や企業の仕事、地域の人とのかかわりなど、イベントの参加者側からはわからない繋がりを見て、体感することができるものです。今回イベントは地域の人を含めたくさんの人の繋がりで成り立っていくことや、いろいろな業種があることとそれらが繋がっていること、働き方は一つではないことなどを学べました。このようなインターンはまだ少ないですが、今後働き方が多様化していく中でインターンの形の様々になっていくと思います。トレイナートのインターンに参加できたことは自身にとってとても価値のある経験になりました。

湯川駅の清掃作業

作成中の積木の茶室

立教大学 観光学部3年 藤井涼太

『未知』

その言葉に尽きる。

和歌山なんて行ったことない、アーティストと話したことなんかない、そもそも4CYCLEのHPよく分からない、他のインターン生もみんな知らない人、不安だった。

そしてインターンが始まった。

初めて訪れる和歌山県の雄大な自然に見惚れてしまった。

受け入れ先の方々も皆さん優しい。

一週間が経ち、様々な方に会った。

県内外問わず全国から集まるアーティスト、それを支える実行委員会、田辺のまちづくりに尽力する人、地元の木材を活かす職人、観光を盛り上げている人。

皆さんが言う。「つながりは大事だ」と。

誰一人として一人では働いていなかった。

たくさんの人との関係の中で一つのアートイベントが形成されていた。

僕らインターン生もその歯車の一部になっていた。

東京生まれ東京育ちの僕は、ありがちな言葉ではあるが、「出会いの大切さ」を知った。

ありがちということは、普遍的である、ということではないか。

行ったことのない所だったから、接点のない人たちだったから、枠にはまらない会社だったから、0からの関係だったから、あんなにも出会いに溢れていて、ワクワクしたのだろ

う。

南方熊楠。

この人が何者だったか、一言で表すのは難しい。

生誕150周年だった去年、東京・上野の国立科学博物館では「南方熊楠 100年早かった智の人」という展覧会が開催された。展示期間中の関連講座は、一瞬で予約が埋まったそうだ。

博物学、生物学、民俗学、天文学、人類学などなど多分野で功績を残したことで知られる熊楠。江戸時代最後の年に和歌山市に生まれた彼は、幼少の頃から桁違いの知識欲を見せ、そのずば抜けた頭脳で大学予備門(現在の東京大学)に入学した。

しかし彼はあっさり中退。その後アメリカやイギリスに学び、科学雑誌『ネイチャー』に論文を投稿し、大英博物館に調査部員として勤務した。14年の海外生活ののち帰国し、また和歌山住まいとなった。

1904年、37歳の時に田辺市に家を借り、居を定めた。田辺が気に入った彼はその後、74歳で亡くなるまで田辺に住み続けた。その家は現在、「南方熊楠顕彰館 南方熊楠邸」として保存、公開されている。

代々田辺に住んでいる人達に熊楠のことを聞いてみると、だいたいどの人も何かしら熊楠関連の話をもっている。

60代の私の大家さん。

「もう亡くなったけどうちの祖母は昔、熊楠邸に行儀見習に行っていたことがあるらしいです。熊楠のことを、『屋根の上で本を読む変わった人やった』と言っていた」

70代の知り合いの農家さん。

「このへんはえらい神社が多いんやけどよ、それは昔、熊楠さんの合祀反対運動に共鳴したからなんやでよ」

40代の知り合いの農家さん。

「安藤みかんっていう田辺にしかない柑橘は、熊楠がグレープフルーツみたいやからって農家にすすめた品種で、今うちで育ててるのは熊楠が買った苗木の孫木」

20代の学生さん。

「実家は、熊楠さんの定番散歩コースのルート上です」

あまり熊楠のことを知らない…と地元の人達は言うが、熊楠に関する知識の多少関係なく、熊楠への親しみはやはり持っているのだと感じる。多く人が彼を「熊楠さん」と呼ぶ。

そんな熊楠の家の横に建てられた「南方熊楠顕彰館」では現在、「南方熊楠と和歌山の食文化」という展示を開催している。

熊楠の日記には食べものの話が多い。「○○で肉を買い、△△で珈琲を飲んで…」といった田辺の食べものめぐりの記述や、上記の安藤みかんの話。「縄巻鮨」という、今はほとんど作られていない熟れ寿司を、よくお土産にしていた話(ただし彼自身はほとんど口にしなかったという)。

そんな、熊楠と食べものの関わりを幅広く調査した展示である。5月3日には、「縄巻鮨」の復元を目指す、田辺市内のレストラン「ギャレット」のオーナーによるトークも開催される。

熊楠の足跡を食べ物でめぐる展示、観覧後の散歩も併せておすすめだ。

熊楠と食卓を囲みませんか

岡本

4CYCLEのうごき:カンボジアでエリサンの力を引き出す2018/3/23先月、カンボジアへ行った。4CYCLE代表の田井中さんが手がけているプロジェクトがあり、代理で出張したのだ。

田井中さんは、カンボジアの首都・プノンペンから北東に120km程のコンポンチャムという町で蚕を育てている。正確に言うと、日常の世話については現地の農業学校や農家と提携し、田井中さんは時々様子を見たりしに出張している。

なぜカンボジアで、なぜ養蚕なのかという経緯はいろいろあるが、このプロジェクトの肝は、蚕が一般的な家蚕ではないという点にある。そもそもカンボジアはアジア有数のシルク生産国であり、普通に家蚕を育てる分にはすでにノウハウも蓄積されている。

しかし田井中さん達のプロジェクトで育てているのは、蚕は蚕でも「野蚕」なのだ。

野蚕とは文字通り、野生の蛾である。そこからさまざまに分類されるが、今回の種はインド原産の「エリサン」だ。繭はエリシルクと呼ばれる。

このエリシルクにはUVカットや消臭機能などが天然で備わっているのだが、紡績に技術が必要なことから、なかなか活用されてこなかった。しかし綿紡績の技術を応用することで、それに成功した日本企業がある。繊維会社のシキボウさんだ。シキボウさんがこのエリシルクを使って開発した機能性繊維「エリナチュレ」は、ベビー服や女性向けインナーに利用されている。

このエリサンの養蚕事業をカンボジアで支援・定着させ、現地農家への支援にもつなげようというのが、田井中さん達の「エリシルク・プロジェクト」なのだ。エリサンはキャッサバ(タピオカ)の葉を食べる。キャッサバを栽培するカンボジア、なかでも生産が集中しているコンポンチャムにはうってつけのプロジェクトなのである。

(写真はコンポンチャム農業学校内のキャッサバ)

シキボウさんのほか信州大学繊維学部や東京農業大学など、さまざまな機関がこのプロジェクトに参加し、エリサン量産に向けた共同研究を行っている。

しかし、実際はなかなか大変だ。コンポンチャム農業学校は、国立とはいえ小さな学校である。その一室を実験室にして卵や蛹を育てているが、当初はエアコンもなかったところを、大学と話しながらひとつずつ整備していったようだ。

とはいえ私も先月経験したが、たびたびの停電や修理などで、エアコンがあっても一定の環境を保つのはなかなか難しい。これからの季節、カンボジアは気温が上がってくるので、ますます注意が必要となる。4月にはお祭りに伴う連休もあり、蚕の世話をする学生が減ってしまう。そして、大学でうまく育てられたとしても、それを農家さんが引き継いで繭にできるかどうかはまた別問題だ。

田井中さんは昨晩からカンボジアに行かれている。今回の現地はどんな様子だろうか。

岡本

和歌山日記:鯨の旬2018/3/19シェアハウスの同居人がある日、鯨の大和煮を買ってきた。

日本国籍だがほぼ海外育ちの彼女はこれまで鯨を食べたことがなかったのだが、せっかく鯨で有名な太地を有する和歌山にいるのだから、トライしてみようと思ったそうだ。

その数日後、一緒に居酒屋に行った。季節のおすすめメニューを眺めていると、鯨肉の生姜焼きがあった。

そのまた数日後、産直所に買い物に行くと、三重県産の鯨肉の刺身がずらっと並んでいた。

ここでようやく気付いた。鯨肉にも旬があるのではないか。なぜ、今まで考えたことがなかったのだろう。海のものなのだから、旬があるのは当然といえば当然である。哺乳類として、牛や鶏と同じように考えていたのだろうか。刺身より、缶詰のほうが見かけるからだろうか。いずれにせよ、私は鯨の旬というものを、この時初めて意識したのである。俳句では鯨は冬の季語。旧暦の10~12月なので、新暦では12~2月のことだ。旬も冬ということなのだろうか?例えば、歳末の煤払いに鯨汁は欠かせない食べ物だったようだ(注1)。

今回刺身になっていた鯨はミンククジラ。太地の沿岸では、昔からこのミンククジラを狙って小型捕鯨が行われてきたらしい。しかし、近年の太地とミンククジラの関係は少々複雑なようだ。遠藤(2011)は以下のように述べる。

…釧路沖と三陸沖で実施される沿岸域捕獲調査活動で捕獲された 120 頭のミンククジラのうち,15 頭が地域住民枠として,捕鯨に関わりの強い沿岸域捕獲調査活動で捕獲された 120 頭のミンククジラのうち,15 頭が地域住民枠として,捕鯨に関わりの強い沿岸捕鯨地域に優先的に有償配分される…。太地町へは,15 頭のうち 5 頭分,約2.6 トンのミンククジラ肉が,太地町の世帯数 1465 世帯のうち半分の約 700 世帯に年2 回配布されている。(注2)

調査捕鯨対象になっているミンククジラは現在、商業捕鯨ができない。しかし鯨との歴史が長く、鯨食文化のある太地や周辺地域には、調査捕鯨されたものから優先的に配分される仕組みがあるというのだ。また「混獲」という仕組みもあり、定置網にかかるなどして海岸に到達(ストランディング)した結果死亡したミンククジラなど一部のヒゲクジラは、省令に従って所定の手続きを踏んだあとに販売が可能となる(注3)。調査捕鯨と混獲、この2つの方法によって、生の鯨肉は流通しているらしい。

では、ミンククジラの旬とはいつなのだろうか。ヒゲクジラ達は広範囲で回遊する動物であるらしい。一般的に、冬の間は暖かな低緯度の海域で繁殖し、夏に向けて、餌の豊富な高緯度の海域に異動するという季節回遊を行うそうだ(注4)。

つまり、和歌山や三重といった、南の暖かい地域に下がってくるのは冬ということになる。季語のとおりだ。調査捕鯨は夏や秋(注5)で、定置網には年がら年中かかっている。それらが冷凍や生で出回っている。そのため、旬がいつかとなると調べなければならなかった。しかし、繁殖のために脂肪と気力を蓄えた冬が旬であり、それが味にも反映されているであろうこと、想像には難くないことである。

そのまた数日後、白浜の産直所「とれとれ市場」に行った友人が、鯨のアゴを覆う肉「鹿の子」を買ってきた。

冬はまだ終わっていない。

岡本

——————————————————————————————————————————

注1) 興津要『江戸食べもの誌』(河出文庫、2002)

注2) 遠藤愛子「捕鯨・ナマコと国際社会 : 変容する鯨類資源の利用実態 : 和歌山県太地町の小規模沿岸捕鯨業を事例として」国立民族学博物館調査報告 No.97 pp.237-267(2011年3月)pp.253-254

注3) (財)日本鯨類研究所「定置網に混獲されたひげ鯨等の取り扱いの手引き」(2000年)

混獲されたすべてのクジラは報告義務があり、国立科学博物館がデータベース化している。各県の混獲状況は水産庁が統計を取っている(現時点では平成27年度までのものが公開されている)ほか、下関鯨類研究室のウェブサイトにも詳しい。

注4) ルイス.A.パステネ「最近観察されたヒゲクジラの異常な回遊」鯨研通信第451号 pp.1-6(2011年9月)p1

注5) 「調査捕鯨 ミンククジラ35頭を捕獲 釧路沖」(毎日新聞地方版 2017年11月7日)など参照。

いつかの日記:草原世界の陶磁研究2018/3/19

大阪東洋陶磁美術館の主催の「元と高麗」という公開講座に参加した。

発表者の一人である弓場紀知先生(石洞美術館館長・兵庫陶芸美術館副館長)は、私のモンゴルでの活動先であったカラコルム博物館にいらしたことがあり、帰国後も何度かお目にかかった方である。陶磁器の東西交流がご専門で、陸上ルートの重要拠点であるモンゴルに調査に来られたのだ。

さて、講座での先生のお話は「モンゴルに中国陶磁をもとめて〜草原世界の陶磁の道〜」というものである。

9世紀以降、世界の流通が陸路から海路に変化した。イスラム世界との船による交流が盛んになるのと同時に陸上ルートは一度衰え、13世紀初頭のモンゴル帝国の成立により復活した。これにより、元とヨーロッパが陸路で繋がれた。

このネットワーク化された13世紀世界のなかで、モノが動いたのかどうか。動いたとしたら、どこからどこへ、なぜ、どのように。それを陶磁の側面から研究されているのが弓場先生である。

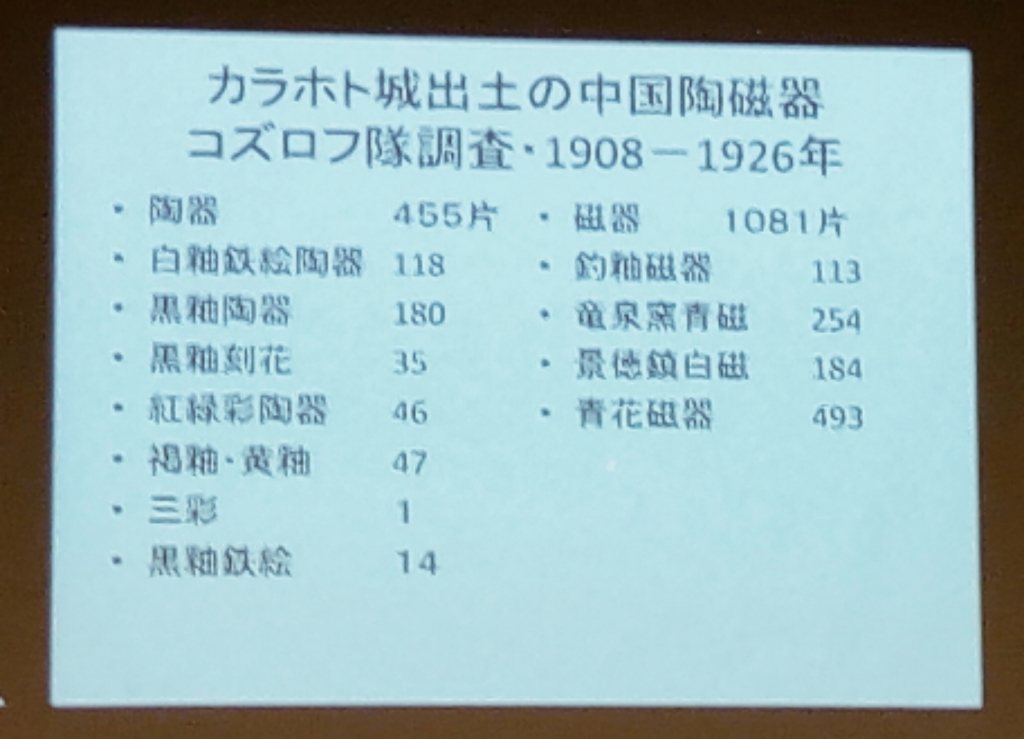

草原領域での交易について、最初に調査したのはロシアのコズロフ隊だ。

1908-9年と1926年の二度に渡り、内モンゴルのカラホトを発掘した。出土品は現在、ロシアのエルミタージュ美術館に保管されている。その後、内陸アジアの開発に絡んで大量の中国陶磁が出土し、調査が進んだ。日本では、九州大学の故・岡崎敬が1980年、NHKが制作したシルクロードのドキュメンタリーの中でカラホトを調査したのが草分けとされている。

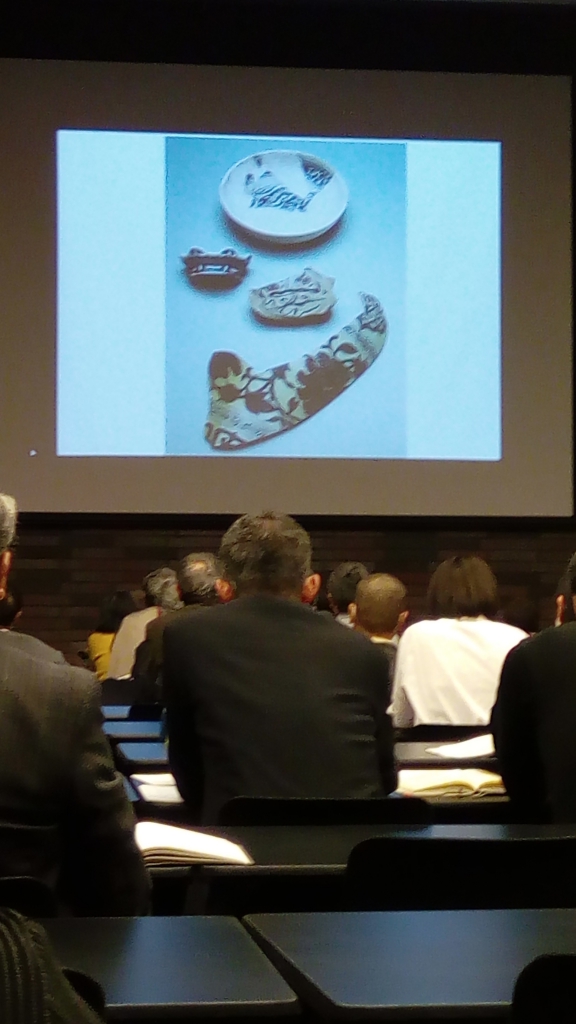

弓場先生はカラホトのほか内モンゴルの集寧路やオロンスム、北京の元上都、そしてモンゴル国のカラコルムなど、中国とロシアの間の草原地帯にのこる遺跡を訪ね、出土品を調査されてきた。

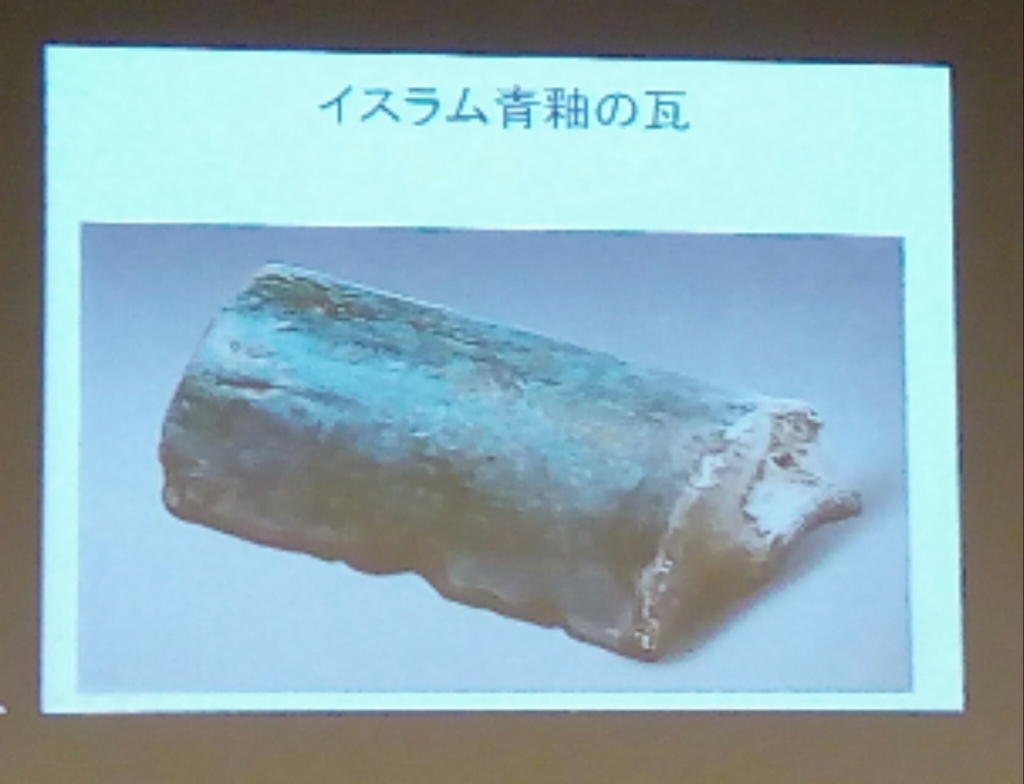

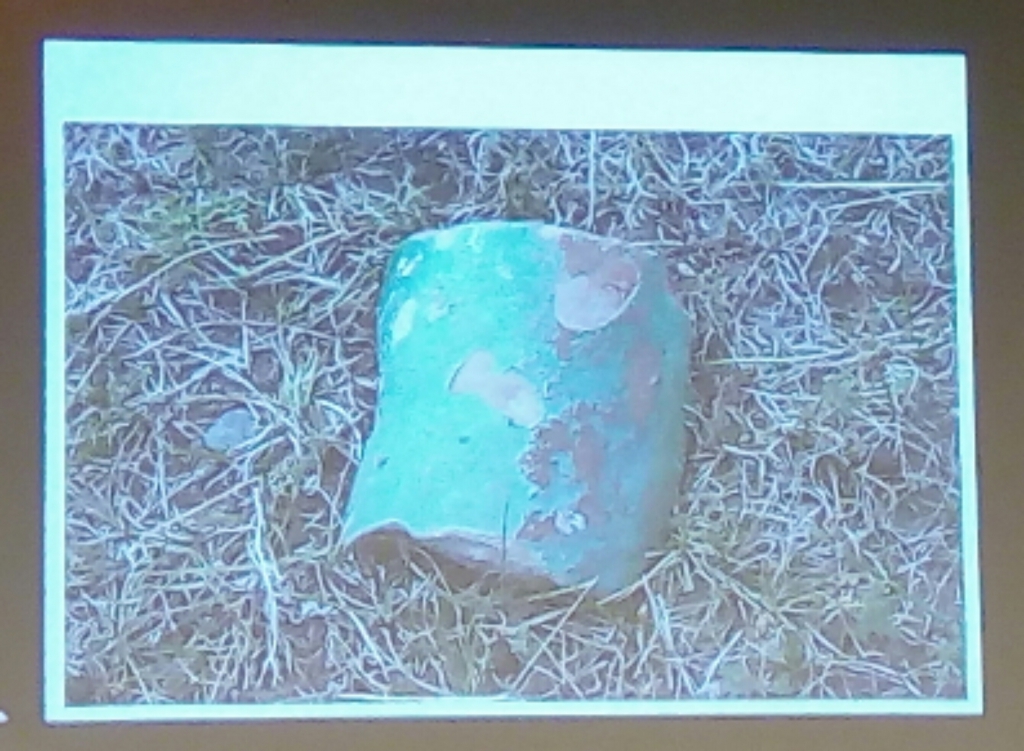

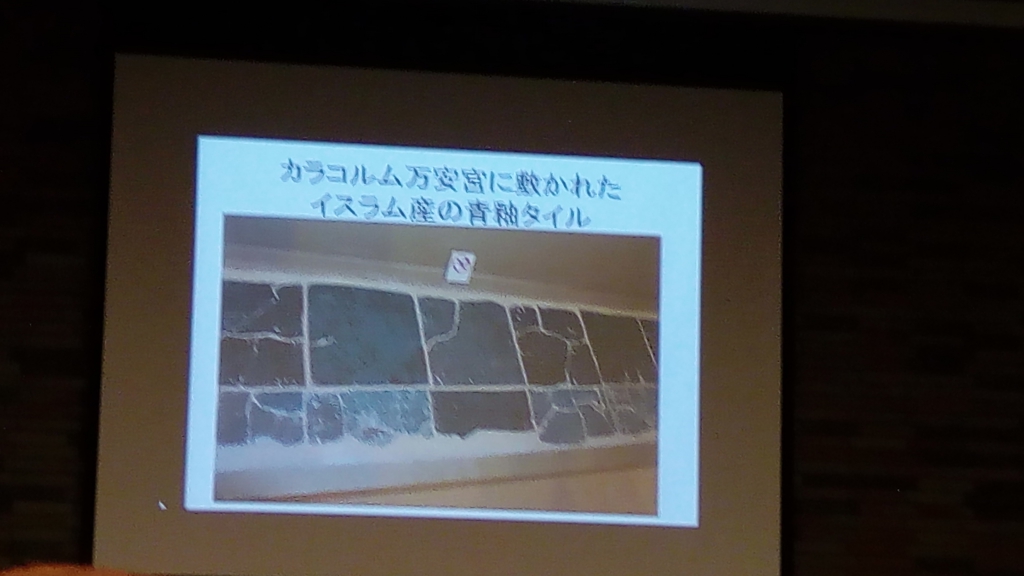

興味深いのは、それらから釣窯などの中国陶磁だけでなく、トルコブルーのタイルやイスラム青釉の瓦が出土しているという点である。いずれも建築資材であり、建築様式におけるイスラムの影響を示唆させるものだ。

例えばモンゴルのカラコルム遺跡内にある万安宮跡では、漢風の宮殿が建造されたというのが通説であるにも関わらずイスラムブルーのタイルが出土している。ただ、それらがどのように使われていたかはまだ定かではない。

弓場先生はこのような陶磁の行方を追いながら、世界がどのように混ざり合っていたのかをこれからも調査されていくのだろう。「やってくれる人が他にいればいいんだけどよ、いねーんだよー」とぼやく先生だが、私はまだまだ先生のご研究を楽しみにしている。

岡本

和歌山日記:レモンとモンゴル帝国(1)2018/3/17知り合いの柑橘農家さんに、柑橘についての本をたくさんお借りした。そのなかの一冊に、興味深い記述があった。

「…1299年、モンゴル人はアルコールとともに保存した砂糖入りのレモン汁を楽しんでいた…」トビー・ゾンネマン『レモンの歴史』(原書房、2014)

1299年といえば、まだモンゴル帝国が健在な頃。フビライ・ハンの下の世代だ。当時のモンゴル人が柑橘を楽しんでいたなど私は考えたことがなく、調べてみたいと思ったのだが、概要書のため出典などの記載がない。

そこで、お世話になっていモンゴル研究の教授に、当時の食生活などについて、心当たりの文献はないかお伺いしてみた。

まず教えていただいたのは『飲膳正要』(1330)。元朝時代(1271-1368)の食物の解説書で、イスラームの食事なども詳しく言及しているとのこと。西域も扱っており、モンゴルの食についても書かれている貴重な文献だ。京都大学附属図書館所蔵のもの(富士川文庫)が、オンラインでも閲覧可能となっている。

このなかにレモンは載っているだろうか?柑橘らしきものは、巻3の「柑子、橘子」だ。

柑子

柑子味日寒去腸胃熱

利小便止渇多食発疾病

橘

橘子味甘酸無毒倡止

嘔下気利水道去胸

中疲熱

味だけでなく、体への作用について書いているのが興味深い。食による養生書という側面も強かったようだ。

書中の絵からも「柑」は現在の温州みかんに近いもので、「橘」はそれより小さいサイズのものだったと推測できる。しかしレモンではなさそうだ。

少し戻って、そもそもこの時代に中央・東アジアにレモンがあったかどうか考えてみる。そもそもレモンの原産地はインド東部のヒマラヤ地域と考えられ、アラビア人によってスペインに伝えられ、ヨーロッパなどに伝播したと言われている。

いつ栽培が始まったかは不明だが、イスラム帝国の成立以前、サーサーン朝ペルシアにおいてペルシア人が栽培していたことはほぼ確実なようだ。サーサーン朝を征服したアラブ人達も大々的に栽培するようになった。レモンが独立して文献に現れるのは904年で、アラブ人の農業書に記載されたとのことである。

中国にも宋の時代(960-1279年)に伝わったが、あまり栽培されなかったらしい。ということは、前出の記述のとおり1299年にレモン汁を楽しむ習慣がモンゴル人の間にあったとして、それは中国由来である可能性が低いことは少なくとも言えるだろう。

となると、問題になるのは中央アジア由来である。

(2)に続く

岡本

いつかの日記:反と坪とモンゴル力士2018/3/14Kさんとお茶をしていた。大先輩のKさんは元建築士で、現在は江戸時代から続く家業の計量器メンテナンスに従事されている。

どのような話の流れだったか、単位の話になった。私は当時みかん畑の手伝いに行っていたのだが、農家さんやパートのおばちゃん達の「あの畑は2反ぐらいやな」というような会話にさっぱり実感を持てずにいた。普段から畑にいるわけではないので当然といえば当然なのだが、一方で、ヘクタールや平方メートルなどの世界共通の単位もあるにもかかわらず、農業では反が一般的に使われることに興味も持ったのであった。

この話をしていて思い出したのが、モンゴルでの経験だった。ある協力隊員のご家族を、著名なチベット仏教寺院にご案内した時のことである。

この一家はお寺さんであった。隊員の父上や叔父上は全員僧侶で、叔母上も違うお寺に嫁がれていた。

この方々のご案内は大変面白かったのだが、記憶に残っていることのひとつに単位があった。寺院の面積を聞いてこられたのである。

– 100m四方の正方形の土地です。

「坪でいうと?なんぼや?」

「3000ぐらいか」

「ということは○○寺がxx坪やから、その△△倍やな」

「広いなー」

このような会話がお坊さん達の間で交わされた。彼らにとっての基準は坪であり、広さの理解はなじみ深い寺院との比較でなされるのである。

どれだけメートル法が普及していても、単位とはコミュニティによってさまざまであり、身体化されたものがあるのだと感じた、という話を私がしたところ、Kさんは突然言った。

「関係ないかもしれないんだけど、俺さあ、この前のモンゴル力士の事件で、ちょっと思ったことがあって」

元横綱の日馬富士関が酒席で同じモンゴル出身の貴ノ岩関に暴力を振るい、けがをさせた2017年秋の事件である。

「不思議に思ったんだけど、なんで彼らそもそも、あんな狭いところにぎゅうぎゅうに座ってたわけ?」

「あんなに体大きいのにさあ。カラオケだろ、別に広い部屋が借りられないなんてこともなかっだろうに、なんでそうやってゆったり座らなかったんだろう。距離が取れてれば、すぐ暴力なんてことにはならなかったんじゃないのかなって」

この指摘を聞いて、私は愕然とした。

モンゴルでは、人と人の距離がとても近い。家には始終人が出入りし、来客も多い。旧正月などの祝日には、何十人もの人々がひとつのテント式住居「ゲル」の下に集まったりもする。椅子代わりのベッドに、皆詰めて座る。そして酒を回し飲みする。つまり、ぎゅうぎゅうというのは当たり前のことなのである。

それがモンゴルでの、人と人との間の距離感なのだ。日本とは違う距離感、すなわち「単位」がそこにはある。

モンゴルでの習慣が当然のものになっていた私にとって、この視点は目から鱗であった。単位は文化なのだ。

広い部屋に通されていても、きっと彼らは詰めて座っただろう。離れて座ること、目上の人の話を聞かないことは失礼に当たるからだ(だからといって日馬富士の暴行は正当化されないが)。

そこにはモンゴルの論理と単位が持ち込まれている。時系列的な真相解明がもちろん第一だが、そこにこのような背景がありうることは、事件の解決にとって重要なことなのではないかという気がするのである。

建築と秤という、単位に関わるお仕事をされているKさんならではの視点だったと思うと同時に、自分がすでに知っていると思っていることを自明としないという戒めも頂いた。

互いの単位を認識したり、揃えたりすること。

まことに貴重なお茶会であった。

岡本

ああモンゴル:モンゴル研究と内陸アジア史学会(下)2018/3/14ソウル大学の教授による「近年におけるモンゴル帝国研究の潮流と新しい視点」である。1986年から現在までの30年間で、モンゴル史研究がどのように発達してきたかという内容だ。

私は大学などでモンゴル史を勉強したわけではないので、先行研究に関する知識が欠けている。この講演はそれを補ってくれるだろうと非常に楽しみだったのだ。

英語で行われた講演は最初から最後まで大変刺激的で、リファレンスに溢れていた。

モンゴル史研究の大変さのひとつは、帝国時代の領土のあまりの広さゆえに、研究に使われうる史料も非常に多言語になるという点だ。

基礎史料は、13世紀半ばに編纂と考えられている中国語の『元朝秘史』、そして14世紀編纂のペルシャ語による『集史』。研究対象の地域によって、このどちらかがまずベースとなる。

その上で、

モンゴル語(現代はもちろんのこと古代)

チベット語(宗教関連は必須)

ロシア語(ソ連時代以降、ロシアでは隣国のモンゴル研究が盛ん。現在でもモンゴルからの留学生が多い)

ドイツ語(日本、ロシアとともに世界3大モンゴル研究拠点をなす。特に考古学が盛ん)

英語

イタリア語(マルコ・ポーロをお忘れなく)

フランス語(モンゴル帝国を旅したフランス人僧侶がいた)

ウイグル語

タングート語

シリア語

アルメニア語

…

などなど、日本語含め史料言語の数は18に上る。書いていて目眩がするが、歴史研究で使用する言語は、話せなくとも最低限読めれば良い。それゆえ、私の周りの研究者達だけみても、6言語ぐらいなら読む人はザラにいる。本当に歴史研究とは気の長いものである。

この現状をふまえた上で教授は、モンゴル帝国研究において今後、このような多方面からの視点とモンゴル国内からの視点の2つを連結させる作業が必要になってくると述べた。それこそが地域や時代で分断されない、包括的な「モンゴル帝国研究」である。

これによってもたらされる新しい知見はさまざまだが、より客観性の高い時代区分の導入などがすでに議論されているようだ。

私がモンゴル史に興味を持った最大の理由は、その範囲の広さと影響力であった。ユーラシア大陸の国々や地域は、ほぼ何らかの形でモンゴルの影響を受けている。そのような意味で、モンゴルの歴史とは世界史に近いものであるように思う。

そう考えると、ユーラシア大陸出身の人で、モンゴルに関係しない人などおよそいないということになる。自分を知るようにモンゴルを知ってもらえたらというのが、私がモンゴルについて人に話をする時に願うことである。

大変勉強になった講義であった。

岡本

ああモンゴル:モンゴル史研究と内陸アジア史学会(上)2018/3/13私がモンゴルで活動していた歴史・考古学博物館には、日本人の研究者がよく訪れた。

私は彼らにとてもよくしてもらい、励まされ、モンゴルの歴史について、モンゴル人と仕事するとはどういうことかについて、非常に多くを教わった。感謝してもしきれない。

モンゴル研究の世界的拠点のひとつは日本だが、そのなかでも関西は中心のひとつである。

私がお世話になった先生方も関西の方が多く、モンゴル関係の学会や研究会、またモンゴル人研究者が来日する際に声をかけてくださったりと、帰国後関西に住んだ私を引き続き気にかけてくださった。おかげで私はその後もモンゴル史に興味を持ち続けていられる。

先日、そのような研究者のお一人から、「内陸アジア史学会」の研究大会のお知らせをいただいた。

大阪の大学で開催される由、これは参加せねばならない。

大阪の大学で開催される由、これは参加せねばならない。

発表者は3人。

研究発表のテーマは以下。

一人目は7~9世紀にチベットにあった統一王国「吐蕃(とばん)」について。

二人目は14世紀イランの歴史家カーシャーニーについて。

三人目は中国の文化大革命における内モンゴルのある地区について。

研究対象の時代と地域だけとっても凄まじいバラエティである。さすが内陸アジア史学会だ。

しかしながら共通点はある。それは、どこかでモンゴルと関係してくるということだ。

チベットにかつてあった王国「吐蕃」。チベット仏教はここで確立し、他の地域にも広がっていった。

モンゴルはチベット仏教国だ。僧侶はチベット語を読み書きし、チベット語のお経を唱える。一般のモンゴル語にも、チベット語からの外来語は多い。吐蕃なしには、モンゴルにチベット仏教もなかった。

14世紀イラン。

実はこのときイランにあったのは、「イル=ハン国」という、モンゴル帝国を形成していた国家だった。この時代に、『集史』という中央アジア史上最も重要な文献のひとつが編纂された。

内モンゴルについてはいうまでもない…だろうか。よく聞かれるのだが、内モンゴルとは中華人民共和国内の「内モンゴル自治区」である。

朝青龍などを輩出したモンゴル国とは異なっているが、民族的には同じモンゴル族で、人々はモンゴル語を話す。なぜ内モンゴルが中国領になっているかの経緯には、満州国が関わっている。日本人はもっとこのことを知ってもよいように思う。

いずれも興味深い発表であったが、私が一番楽しみにしていたのはそのあとの公開講演だった。

(下)に続く

岡本